DESIGN ESTRATÉGICO PARA INOVAÇÃO SOCIAL

E SUSTENTABILIDADE

Esta é uma pesquisa baseada fundamentalmente nos estudos do pesquisador italiano Manzini (2007, 2008, 2011, 2014, 2015a, 2015b, 2016, 2017a, 2017b) e do mesmo com pesquisadores parceiros. (CIPOLLA; MANZINI, 2009; JÉGOU; MANZINI, 2003, 2008; SELLONI; MANZINI, 2016). São dele os principais conceitos que utilizamos da citada área do design e que serão discutidos neste capítulo.

Em um primeiro momento, cabe expor a visão do autor a respeito do papel do design voltado para a inovação social e a sustentabilidade. Conforme Manzini (2015b), uma das atribuições dos especialistas em design é usar seus conhecimentos e habilidades para reconhecer invenções sociais que já existem e que estejam alinhadas com a noção de sustentabilidade. Mapear práticas e processos que já são ou que têm potencial de virem a ser inovações sociais em direção à sustentabilidade demonstra uma capacidade investigativa dos designers.

Manzini, juntamente com diversos outros pesquisadores de diferentes países, coordenou ou participou de projetos de pesquisa neste sentido. Podemos citar os projetos Sustainable Everyday: Scenarios of Urban Life (JÉGOU; MANZINI, 2003), Emerging User Demands for Sustainable Solutions (EMUDE) (JÉGOU; MANZINI, 2008) e Creative Communities for Sustainable Lifestyles. (MANZINI; JÉGOU; PENIN, 2008). A leitura dos casos mapeados nesses projetos foi crucial para que pudéssemos compreender de que maneira as inovações sociais se manifestam e em quais áreas da vida cotidiana. Mesmo que esses projetos tenham sido realizados em um contexto predominantemente europeu, observamos casos semelhantes no Brasil. Nosso entendimento do conceito de inovação social que parte desses projetos de pesquisa, em especial do projeto EMUDE, é explicitado no capítulo 3.

Foi a partir dessas e outras pesquisas posteriores que Manzini (2015b; 2017a) passou a utilizar uma metáfora geológica para caracterizar grupos de pessoas e suas formas de pensar e agir de uma maneira diferente da lógica dominante. Manzini (2017a, p. 16) passa a vê-los como ilhas que formam um arquipélago e como "[...] a parte já visível de um continente submerso: o novo continente de civilização sustentável que emergirá da transição".

Após o reconhecimento inicial, os designers devem então operar para melhorar as inovações sociais e as organizações que as produzem, seja tornando-as mais efetivas, atraentes, duradouras e potencialmente replicáveis. Com isso, estariam colaborando para que o continente de uma civilização sustentável possa emergir. Manzini (2008, 2011, 2014, 2015b) reitera a capacidade do design de resolver esses problemas em inúmeros de seus textos e relaciona esse aspecto especificamente ao design estratégico ao afirmar que

In pragmatic terms, the strategic design operation applied to social innovation may improve its visibility, facilitate its acessibility, fluidify its management... and consequently improve its possibilities to disseminate and perpetuate. (JÉGOU; MANZINI, 2008, p. 189).

A operação de design estratégico a qual os autores se referem é o que chamam de enabling solution e enabling platform. A primeira, traduzida como solução habilitante, é definida como um sistema de produtos, serviços e comunicação, além do que mais for preciso, para satisfazer as seguintes demandas das organizações e inovações sociais: proporcionar mais visibilidade, acessibilidade, eficiência, replicabilidade e, consequentemente, longevidade. (JÉGOU; MANZINI, 2003). Já as plataformas habilitantes seriam as diferentes iniciativas de design que compõem uma solução: plataformas digitais (websites, redes sociais digitais, sistemas), equipamentos, espaços compartilhados, produtos, processos, abordagens, métodos, entre outros. (JÉGOU; MANZINI, 2008). As soluções e plataformas habilitantes seriam, antes de tudo, formas de resolver problemas através de estratégias orientadas pelo design.

Entretanto, Manzini (2017a) argumenta que o design é mais do que um solucionador de problemas, é também produtor de sentido. O design opera no mundo físico e biológico ao resolver os problemas das pessoas e das coisas. Ao mesmo tempo, opera no mundo social, no qual os seres humanos interagem através da linguagem e onde os significados são produzidos. (MANZINI, 2016, 2017a). Os mundos interagem entre si e influenciam-se mutuamente. Quando o design soluciona uma demanda, ele está simultaneamente criando um novo sentido tanto para a demanda quanto para a solução. Por outro lado, quando cria um novo sentido para algo, pode vir a solucionar um problema a partir do novo significado dado a ele.

Essas duas dimensões do design coexistem e são fundamentais para colocar em prática uma importante capacidade do design estratégico (e de especial interesse para essa pesquisa): a capacidade de alimentar diálogos entre diferentes atores. (MANZINI, 2017a; MERONI, 2008). Nutrir diálogos entre designers e não designers com visões e ideias provocativas é um processo de aprendizagem. Pois, ao entrarmos em contato com outras perspectivas, outras interpretações de mundo, elas acabam por promover mudanças na nossa própria forma de pensar.

Contudo, Manzini (2016, 2017a) alerta para a importância da escuta. De acordo com ele, uma conversa só é de fato dialógica em um processo de design quando os atores envolvidos desejam e estão aptos a escutarem uns aos outros, a mudarem suas perspectivas e a compartilharem uma visão. Apenas dessa forma resultados colaborativos podem ser obtidos. A capacidade de ouvir dos designers torna-se, portanto, essencial para que possam assimilar as ideias e a partir delas propor outras alternativas. (FREIRE, 2017; MANZINI, 2016). Sendo assim, entendemos que reunir pessoas que realmente queiram dialogar, provocar a conversa entre elas e incentivar a produção criativa de novos significados é um dos grandes desafios do design estratégico.

Com a intenção de trabalhar com percepções de mundo diversas, interessa-nos também investigar a capacidade do design estratégico em integrar e articular pessoas diferentes entre si e também os designers e não designers. Capacidade essa de identificar e priorizar as qualidades relacionais nos processos de integração. Cipolla e Manzini (2009) analisam as qualidades relacionais em inovações sociais e indicam como as mesmas podem ser favorecidas através de iniciativas de design. Os autores apontam que qualidades relacionais como abertura, confiança, colaboração e compartilhamento não podem ser projetadas, mas podem sim ser "'[...] meta-designed', in the sense that design intervention needs to be placed 'behind or beyond' these qualities". (CIPOLLA; MANZINI, 2009, p. 50). Ou seja, enquanto designers, podemos refletir sobre os processos e relações e então criar as condições para que eles surjam através de encontros entre as pessoas. Os autores ainda acrescentam que o surgimento das qualidades relacionais não é algo dado como certo, mas apenas uma possibilidade.

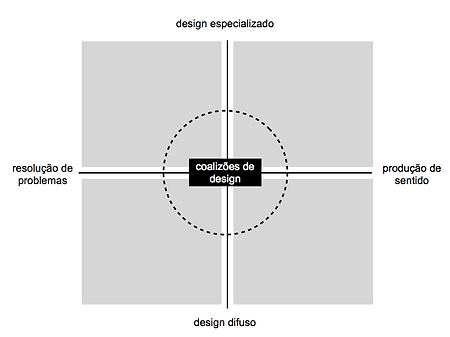

Com o objetivo de articular e integrar designers e não designers como possíveis parceiros em torno de valores e interesses compartilhados Manzini (2017a) apresenta as coalizões de design. Conforme o autor a concepção de uma coalizão é "[...] para todos os efeitos, uma atividade de design estratégico na qual uma capacidade visionária deve combinar-se com habilidade dialógica". (MANZINI, 2017a, p. 4). O designer estratégico deve, então, alimentar diálogos com novas visões e propostas, promovendo assim processos de aprendizagem mútua, que podem vir a gerar novas perspectivas e interpretações e desejo de mudança. As coalizões de design produzem e são produzidas por uma série de atividades coordenadas, denominada pelo autor como programa, realizada por diferentes atores que compartilham uma mesma visão sobre o que fazer e como. De acordo com Manzini (2017a), as coalizões de design situam-se no encontro da dimensão de resolução de problemas, da dimensão de produção de sentido, do design especializado e do design difuso, como podemos ver na figura abaixo.

Fonte: Adaptada de Manzini (2017a, p. 65).

O design especializado é aquele praticado pelos designers profissionais, que passaram por uma formação específica nesta disciplina. Já o design difuso é aquele praticado por quem não é designer, mas que tem a capacidade de fazer design. (MANZINI, 2017a). Portanto, a coalizão de design produz novos significados e simultaneamente soluciona problemas, assim como é realizada por designers e não designers.

Como mencionado anteriormente, Manzini (2017a) afirma que as coalizões de design constituem-se em um programa. Partindo de uma primeira impressão, essa noção nos causou estranheza em função da rigidez que um programa com etapas bem definidas e com pouca flexibilidade para lidar com imprevistos poderia ter. Mas o próprio autor justifica que em um ambiente turbulento é muito difícil que as ações programadas aconteçam como o planejado. Ele sugere, então, que pensemos em "[...] programas dialógicos, nos quais uma visão mais ampla determina uma série de movimentos em pequena escala". (MANZINI, 2017a, p. 65). A posição do autor é a de que devemos abordar um grande e complexo problema não com uma grande e complexa solução, mas com o desenvolvimento de pequenas iniciativas locais. (MANZINI, 2016).

Sendo assim, o último mas não menos importante conceito com o qual Manzini (2017a) nos alimenta é o de encontros colaborativos. Embora o autor os tenha apresentado em relação especificamente às organizações colaborativas (JÉGOU; MANZINI, 2008), enxergamos tais encontros como movimentos de pequena escala para impulsionar as coalizões de design. Na interpretação de Manzini (2017a, p. 107),

A mais específica e a mais original das contribuições que o design para a inovação social pode oferecer é uma cultura de design que seja capaz de compreender os encontros colaborativos em andamento e que disponha das palavras, da sensibilidade e da criatividade para imaginar novas contribuições e ajudar os atores envolvidos a imaginá-las também.

Para compreender os encontros colaborativos, Manzini (2017a) os define a partir de quatro características distintas, cada uma inspirada por autores específicos. A primeira delas é o envolvimento ativo baseada na abordagem das capacidades de Nussbaum e Sen (1993). O envolvimento ativo consiste em quanto de tempo, energia, atenção e conhecimento investimos em um encontro colaborativo. Estamos acostumados a nos envolvermos minimamente, ou seja, de uma maneira bastante passiva em relação a muitos aspectos da vida cotidiana. Seja comprando produtos prontos no supermercado ou no shopping center, sentados assistindo televisão por horas e horas, ou indo de carro a algum lugar a poucas quadras de distância de onde estamos. Um encontro colaborativo pressupõe uma atitude ativa para com a vida e, consequentemente, com a busca de bem-estar. Pressupõe que não esperemos por nada automaticamente pronto, mas sim por algo que exigirá algum grau de aprendizagem no caminho para aumentarmos nossas próprias capacidades.

O envolvimento colaborativo, segunda característica, é baseado no estudo de Sennett (2015) sobre cooperação. Manzini (2017a) usa o termo colaboração como sinônimo de cooperação. Essa característica, segundo o autor, remete à criação de regras necessárias para que a colaboração aconteça. A colaboração é uma construção social e vista como um ofício, a qual precisa ser praticada. E, para isso, as pessoas precisam negociar algumas regras, seja no começo do processo ou ao longo dele.

A terceira característica é a intensidade dos vínculos sociais. O conceito de laços fortes e fracos de Granovetter (1973) fundamenta esse aspecto dos encontros colaborativos. Manzini (2017a) argumenta que um encontro colaborativo deve ter um equilíbrio entre vínculos sociais fortes e fracos. Os vínculos fortes acabam por estar relacionados a grupos coesos, mais fechados, onde as trocas com outros grupos são menores, exigindo um envolvimento muito maior. Já os vínculos fracos estão presentes em grupos abertos, suscetíveis a interferências e trocas com outros. Além disso, não exigem tanto envolvimento, o que facilita a entrada de novos participantes.

Na quarta e última característica, a intensidade relacional, Manzini (2017a) traz as reflexões de Buber (1937) sobre encontros. Para este autor, os encontros relacionais, que ele chama de Eu-Tu, são aqueles nos quais estamos por inteiro, profundamente envolvidos, e abertos para o outro, para afetar e ser afetado. Nós nos transformamos pela relação com o outro, enquanto que os encontros experienciais, que ele chama de Eu-Isso, são mais superficiais e remetem a uma experiência efêmera. (BUBER, 1937). Assim como um encontro colaborativo deve ter vínculos sociais fortes e fracos, também deve ser relacional e experiencial equilibradamente.

Como análise dos conhecimentos que pudemos absorver de Manzini, levantamos alguns pontos para discussão. Por mais que o autor apresente ideias que remetam a um pensamento sistêmico, percebemos que há uma inclinação para reduzir a complexidade em pequenos pedaços para assim conseguir atuar nela. Será mesmo que a única maneira de abraçarmos a complexidade que se apresenta a nós é compartimentando-a em pequenos pedaços? Não seria essa uma maneira reducionista de pensar e agir?

Além disso, Manzini (2017a) nos traz a proposta das coalizões de design que seriam a integração de diversas iniciativas, e que denotam uma visão holística. Porém, mesmo assim, ele representa graficamente a proposta em quadrantes (Figura 1 anteriormente apresentada). Como podemos evoluir esse conceito permitindo que um pensamento menos cartesiano o inunde?

Também nos chama a atenção a forma de pensar através de um espectro de intensidade que vai do menor, do menos, para o maior, o mais. Na figura abaixo buscamos ilustrar o espectro que Manzini apresenta para encontros colaborativos.

Fonte: Elaborada pela autora.

A despeito de haver um ponto de equilíbrio no centro do espectro, ainda há a percepção de que estamos operando com noções separadas. Seria possível essas noções estarem misturadas? Seria possível operar na base do e e não do ou? Ser ao mesmo tempo passivo e ativo, experiencial e relacional, por exemplo? Quando estamos tratando de pessoas e, mais especificamente, de grupos com muitas delas, nos parece que as distinções tendem a se borrar. E é nesse contexto embaraçado que o design trabalha, não com tudo dado às claras, em quadrantes ou eixos tão delimitados e estáticos, mas em uma rede intrincada e em constante movimento.

Como sinalizado na introdução, nosso objetivo de pesquisa é identificar e investigar grupos de pessoas e explorar maneiras de conectá-los e, assim, fortalecer suas visões e práticas que fogem da lógica dominante e que apresentam uma alternativa à situação urbana em que vivemos. Se estamos lidando com grupos tão heterogêneos e ao mesmo tempo com tantas semelhanças, por vezes contraditórios e também complementares, é preciso que os processos e práticas de design estejam alinhados com um pensamento que leve esses aspectos em consideração. É também preciso interpretar os grupos e seu contexto dessa mesma maneira. Em razão disso, entendemos que as coalizões de design, os diálogos estratégicos e os encontros colaborativos, assim como os conteúdos que serão apresentados nos próximos capítulos, ganham amplitude se aproximados de noções advindas do pensamento complexo, em especial dos estudos de Morin (2000b, 2015, 2016).

Um dos conceitos que Morin (2016) traz e que nos ajuda a refletir sobre as ideias de Manzini (2015b, 2016, 2017a) é o de unidade complexa (também chamado pelo autor de unitas multiplex). Para Morin (2016, p. 131), um sistema, ou seja, uma "[...] unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações, indivíduos", se apresenta como algo que é ao mesmo tempo uno e diverso. De acordo com ele,

A ideia de unidade complexa adquire densidade se pressentimos que não podemos reduzir nem o todo às partes, nem as partes ao todo, nem o uno ao múltiplo, nem o múltiplo ao uno, mas que precisamos tentar conceber em conjunto, de modo complementar e antagônico, as noções de todo e de partes, de um e de diversos. (MORIN, 2016, p. 135).

A unidade complexa refere-se a termos que são ao mesmo tempo antagônicos, concorrentes e complementares, e que não podem ser entendidos de forma separada, mas somente em um movimento dialógico. Morin (2016) aprofunda-se na inter-relação entre ordem, desordem e organização para refletir sobre a unidade complexa. Trata-se de termos aparentemente antagônicos, mas que são também complementares uns aos outros.

Morin (2016) apresenta o circuito tetralógico (figura abaixo), formulado a partir de seus estudos sobre a cosmogênese, como uma maneira de ilustrar seu raciocínio. De acordo com o autor, a desordem (agitação, turbulência, fluxos contrários) gera encontros entre elementos. Os encontros, por sua vez, fazem com que esses elementos interajam. As interações produzem então ordem e organização que, provavelmente, em um determinado momento, produzirão desordem a partir de transformações. Voltamos então à desordem que é capaz de gerar ordem e organização.

Fonte: Morin (2016, p.78)

O pensamento complexo nos traz, então, a ideia de inter-relação, de integração e de interdependência entre os conceitos e elementos. Como diz Morin "Cada um só adquire sentido em sua relação com os outros". (2016, p. 79). O pensamento complexo é um pensamento que busca religar, conectar, tecer o que está aparentemente separado. Ao transpormos essas reflexões para as coalizões de design, para os diálogos estratégicos e para os encontros colaborativos, complementamos as ideias de Manzini com a noção de um princípio dialógico necessário para que os processos de design abracem a complexidade e não apenas a reduzam em pequenos pedaços.

Quanto aos encontros colaborativos, Manzini (2017a) apresenta noções em um espectro de intensidade como o apresentado na Figura 2. Se olharmos para esse espectro com as lentes do pensamento complexo podemos imaginar que as noções não estão tão separadas assim. Na figura a seguir, tentamos representar graficamente uma alternativa.

Fonte: Elaborada pela autora.

Um encontro colaborativo pode exigir muita participação e pouca participação, muito compromisso e pouco compromisso, em uma mesma situação. Portanto, ao projetarem encontros colaborativos, os designers devem ter a sensibilidade para entender que há a sobreposição dessas atitudes e que elas não se excluem, que elas são complementares e, por vezes, necessárias.

Sabemos que não é possível projetar relações nem controlar as atitudes das pessoas. Por isso, o objetivo não é exatamente projetar as inter-relações entre os atores, mas, sim, projetar as condições para que elas possivelmente aconteçam. Projetar encontros colaborativos e alimentar diálogos é criar as condições favoráveis para que novas interações ocorram e possivelmente venham a promover futuras transformações sociais. É, também, uma maneira de contribuir para que o continente de civilização sustentável imaginado por Manzini (2017a) possa emergir. Entendemos, portanto, que os encontros colaborativos e os diálogos estratégicos promovidos pelo design, além de impulsionar as coalizões de design, podem colaborar para o fomento de inovação social em direção à sustentabilidade. No capítulo seguinte, discutiremos a noção de inovação social e suas particularidades, dentre elas seus atributos relacionais.